« Le regard transforme le pays en paysage, le regard des autres, ceux qui viennent des ailleurs ou qui s’y sont frottés, et qui mettent des mots sur les choses, les sensations, les sourds éblouissements que l’on n’a pas dits, faute de savoir comment ou par peur du ridicule et pour cent autres raisons encore. »

Marie-Hélène LAFON

De quoi peut bien rendre compte un ouvrage sur le territoire ? Celui-ci tente de questionner les enjeux de notre époque au miroir des pierres angulaires d’un passé qui se trouve encore physiquement sous nos yeux.

À la manière d’un pont reliant deux rives pour les faire se rejoindre, il invite à circuler entre la mémoire et le présent, mais aussi entre le réel et ses perceptions, afin d’en révéler les correspondances ou les ruptures.

Il propose un regard à la fois extérieur et familier, tantôt critique, tantôt poétique, souvent les deux, qui cherche à traduire avec justesse une singularité qu’on a le désir de mettre en valeur.

Néanmoins, « traduire » et « trahir » – traduttore traditore – peuvent parfois se confondre et ce que l’on voit ou ce que l’on entend n’est plus qu’un point de départ pour interroger le monde.

Aussi, celles et ceux qui sont en quête de vérités absolues ne les trouveront pas entre ces pages, où la réalité fraye sciemment avec l’imaginaire et l’espièglerie subversive. Les autres pourront arpenter les chemins que nous avons empruntés et tenter de comprendre ce que nous y avons vu ou choisiront simplement de s’y égarer, pour le plaisir de l’aventure.

Au bout du « conte », le territoire est matière à écrire mais le récit, à son tour, se meut en un territoire à part entière car, si « le regard transforme le pays en paysage », les narrations, elles, changent les paysages en pays.

« Le latin pagus désigne d’abord une borne fichée en terre pour marquer des limites et ensuite l’espace enclos dans ces limites ; il donnera en français païen [ paganu, en corse ], celui qui habite cet espace mesuré et domestiqué, et pays, l’espace lui-même, le canton ; de pays, procèdent paysage et paysan ; c’est une famille de mots et un clan d’enracinés. Comme borne en terre, le paysan est fiché dans le paysage et chevillé au pays, l’un et l’autre se travaillant mutuellement au corps, entre tension et passion, vocation et résignation, patience et vaillance. », souligne l’écrivaine Marie-Hélène Lafon. Il en va de même en langue corse, où paesi signifie pays et également village ; paisanu se traduit par paysan ou villageois, selon le contexte.

Dans le cadre de ce projet de mise en valeur du patrimoine (im)matériel zonzais, si nous avons, bien sûr, arpenté les lieux, nous sommes également allés à la rencontre de ses paisani, afin de nous imprégner de leurs récits de paysages – paisaghji – physiques, vécus, historiques ou intérieurs, de leurs reliefs, de ces paroles individuelles intriquées dans l’histoire collective – qui façonnent le territoire, autant qu’il les façonne en retour. Cet imaginaire collectif, qui émane de chacune des narrations, relie la plaine à la montagne, le passé au présent, le territoire aux humains et les humains entre eux, quelles que soient les dissensions qui les éloignent.

Toutefois, il va de soi qu’un livre qui brosse le portrait d’un territoire comporte nécessairement des choix et, par extension, une part de subjectivité, voire d’opportunités surgies au gré des rencontres.

Par ailleurs, comme l’ajoute Marie-Hélène Lafon : « la géographie est au sens premier du terme une écriture de la terre » et il est vrai, car le mot vient du grec ancien gê – la Terre – et gráphein – (d)écrire. Ainsi, la responsabilité est grande, lorsque l’on doit poser des mots sur une géographie sociale.

En effet, rendre compte d’une réalité, c’est tenter de restituer ce que l’on perçoit, en ayant conscience que nous sommes en partie construits, pétris par un système de représentations qui structure notre façon de penser. L’histoire se coud, se détricote et voilà qu’il faut en découdre avec les interprétations, afin de rendre des comptes.

Pourtant, à notre sens, ce qui est peut-être le plus intéressant n’est pas la recherche d’une vérité intrinsèque, mais plutôt ce dont les personnes se souviennent et ce qui survit dans leurs récits. Comme l’écrivait Gabriel García Márquez :

« La vie n’est pas ce que l’on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s’en souvient pour la raconter. »

Ce livre n’est donc pas là pour démêler le vrai du faux, mais pour visibiliser et valoriser le patrimoine de la commune, à travers nos perceptions singulières.

Aussi, dans la partie « rendre conte » se mêlent tantôt les histoires recueillies entre octobre 2024 et juillet 2025, auprès des habitants qui ont répondu présent, tantôt de vastes interprétations qui transforment la matière première en conte philosophique ou autres formes hybrides, en résonance avec les actualités et enjeux de notre époque.

Il s’agira donc d’un entre-deux, entre « rendre compte d’une réalité » et « rendre conte », où l’imagination sera libre de divaguer à sa guise, laissant au lecteur le soin de chercher des vérités ou simplement de se perdre pour mieux voyager dans nos regards.

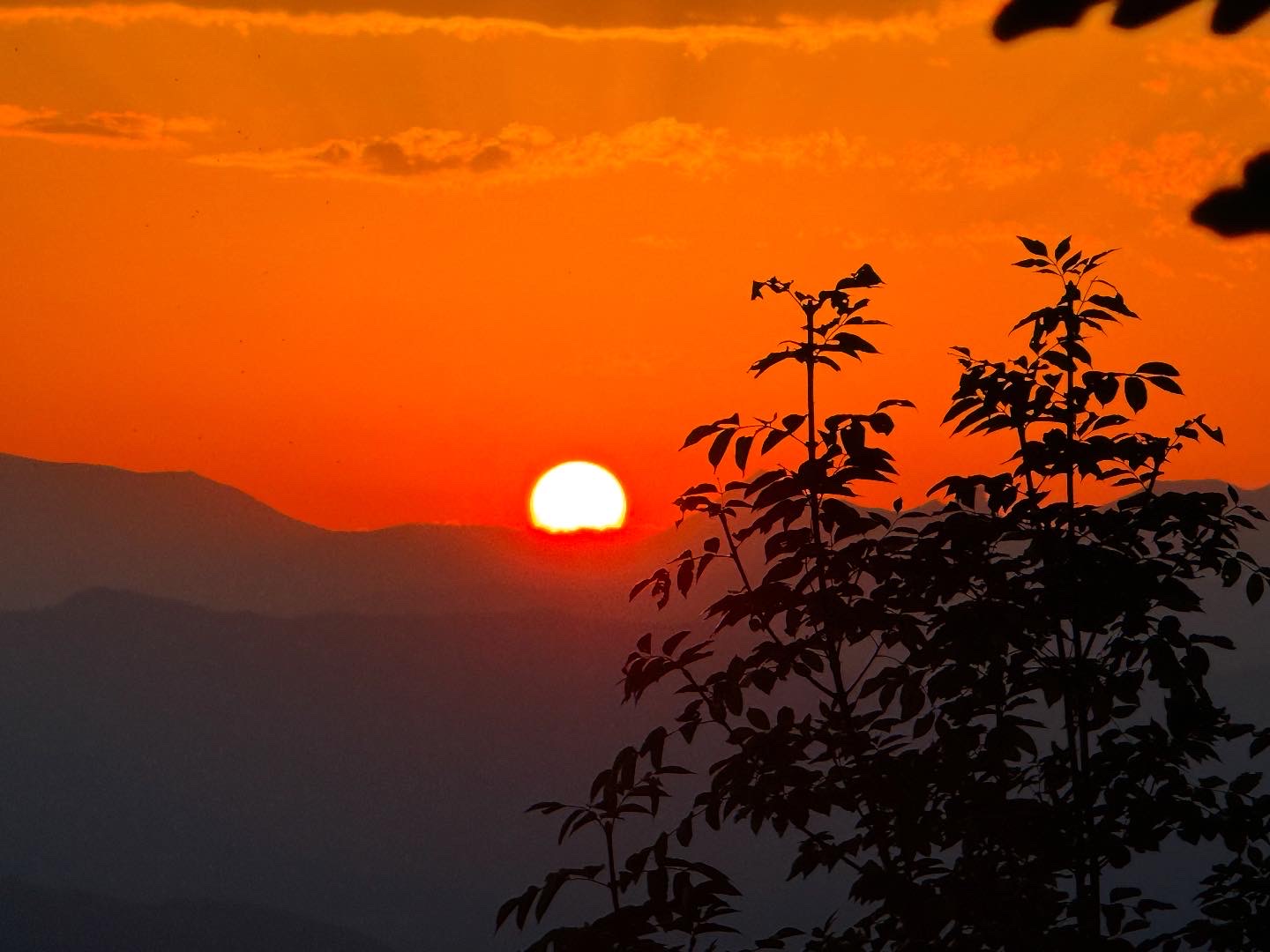

Pourquoi des contes ? Disons, de façon plus générale des « récits » – mais le jeu de mots s’y prêtait moins. Le conte rappelle que les histoires qui nous parviennent, par la grâce de la mémoire, avec le temps, ont pu s’arranger avec la réalité, mais que leur beauté réside dans la transmission. Parce qu’un jour, chaque enfant, parvenu au crépuscule de sa vie, racontera à son tour ce dont il se souviendra et ce qu’il estimera digne d’être rapporté.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

… et parfois se transmet, à la lueur de la nuit, lorsque les ombres hypnotiques peuvent enfin onduler anonymement sur les murs. Alors, les voix au timbre sage se mettent à murmurer devant l’âtre ou sous les astres, pour qui sait tendre l’oreille.

Souhaitons que les contes rendus dans ces pages offrent encore quelque matière à se souvenir, à s’émouvoir peut-être, à sourire parfois et même à contester, tant qu’ils demeurent un prétexte à l’échange, chaotique ou harmonieux, qu’implique le vivre-ensemble.

Souhaitons qu’ils nous donnent envie de choyer nos communs autant que nos contrastes.

Nommer, habiter, penser.

Nommer un lieu, c’est l’habiter, c’est apprivoiser et domestiquer l’espace avec des mots. C’est planter un repère dans l’inconnu pour en faire un territoire familier. À l’origine, chaque toponyme a vocation à relier ce que l’on voit à ce que ce l’on dit. Cependant, au fil du temps, il arrive que ce qu’on lit ne corresponde plus à ce que l’on voyait auparavant.

Toutefois, au commencement, nommer répond à des besoins simples : désigner un lieu par ce qui le rend distinct, dans le but de se repérer et de transmettre une information. C’est un geste de proximité ancré dans l’usage.

Souvent, les noms désignent le visible, le proche ou le vivant : un pin tordu, une maison neuve, un marécage, un endroit peuplé de grenouilles, etc. Parfois, le toponyme provient d’un prénom ; celui d’un propriétaire ou d’une sainte, par exemple. Longtemps, les noms de lieux ont circulé entre les langues, avant d’être figés sur les cartes.

Avec l’avènement des empires, puis des États-nations, nommer est devenu un acte plus vertical, plus radical aussi, sans doute. Les toponymes ont parfois été standardisés, révisés, voire imposés. Ce qui relevait de l’oralité locale s’est mué en inscription officielle. La toponymie et l’onomastique sont alors devenues des outils, non seulement pour cartographier mais pour organiser et affirmer une autorité sur le territoire. C’est pourquoi, aucun nom de lieu n’est anodin ; même les toponymes d’apparence la plus « commune » indiquent et orientent une manière de (perce)voir l’espace qui nous entoure. C’est pourquoi les strates de toponymes sont des traces qui apportent des éclairages précieux.

Nommer, c’est donc ancrer un récit dans l’espace, le modeler ; c’est choisir ce qui doit être commémoré, valorisé ou, au contraire, dissimulé.

Ainsi, tout toponyme résulte d’un processus de désignation – et potentiellement, de substitution – qui reflète un langage au service du pouvoir qui l’emploie. Qu’il s’agisse de colonisation, de nationalismes, de changements de régimes politiques ou de logiques de marketing territorial, la toponymie peut être mobilisée pour affirmer une certaine vision du monde, gommant, de fait, d’autres possibles. Une rue devient le miroir d’une époque, une place porte le nom d’un personnage qui coche les critères d’élection ou celui d’une héroïne jusque-là invisibilisée, un quartier voit apparaître les mots d’une langue à revitaliser. Les noms sont les empreintes de gestes de mémoire ou d’amnésie.

Pourtant, la toponymie a longtemps été perçue comme une discipline de moindre envergure, confinée à la catégorie « noms propres », comme si nommer le monde n’était pas déjà une manière de le façonner à bas bruit et de convoquer un imaginaire particulier. Or, cette lecture prétendument neutre tendait à en masquer la dimension essentielle : nommer est un acte fondateur et résolument politique ; on ne le répètera jamais assez. En attestent les débats à couteaux tirés autour des (changements de) noms.

Le territoire est un texte mouvant à défricher et à déchiffrer, toujours en train de s’écrire. Derrière chaque nom se cachent des enjeux symboliques en tension, qui s’étendent bien au-delà du « baptême » anodin que l’on imagine : l’espace n’est pas une carte neutre, mais un champ de luttes identitaires et idéologiques. Car, derrière son apparente discrétion, la toponymie balise insidieusement nos paysages physiques et mentaux : nommer, c’est inscrire des représentations qui modèlent nos systèmes de pensée ; c’est faire advenir un monde et parfois en occulter un autre.

Alors, peut-être qu’au fond, les lieux-dits, même s’ils comportent une part de non-dits, ne sont jamais que des noms qui ont résisté dans la transmission, de par l’attachement que les gens leur portent pour ce qu’ils évoquent encore, à leurs yeux, de souvenirs structurants.

Extraits choisis…

Le projet a vocation pourrait se prolonger sous la forme d’un sentier du patrimoine et les histoires du livre être converties en audio pour accompagner les promeneurs.

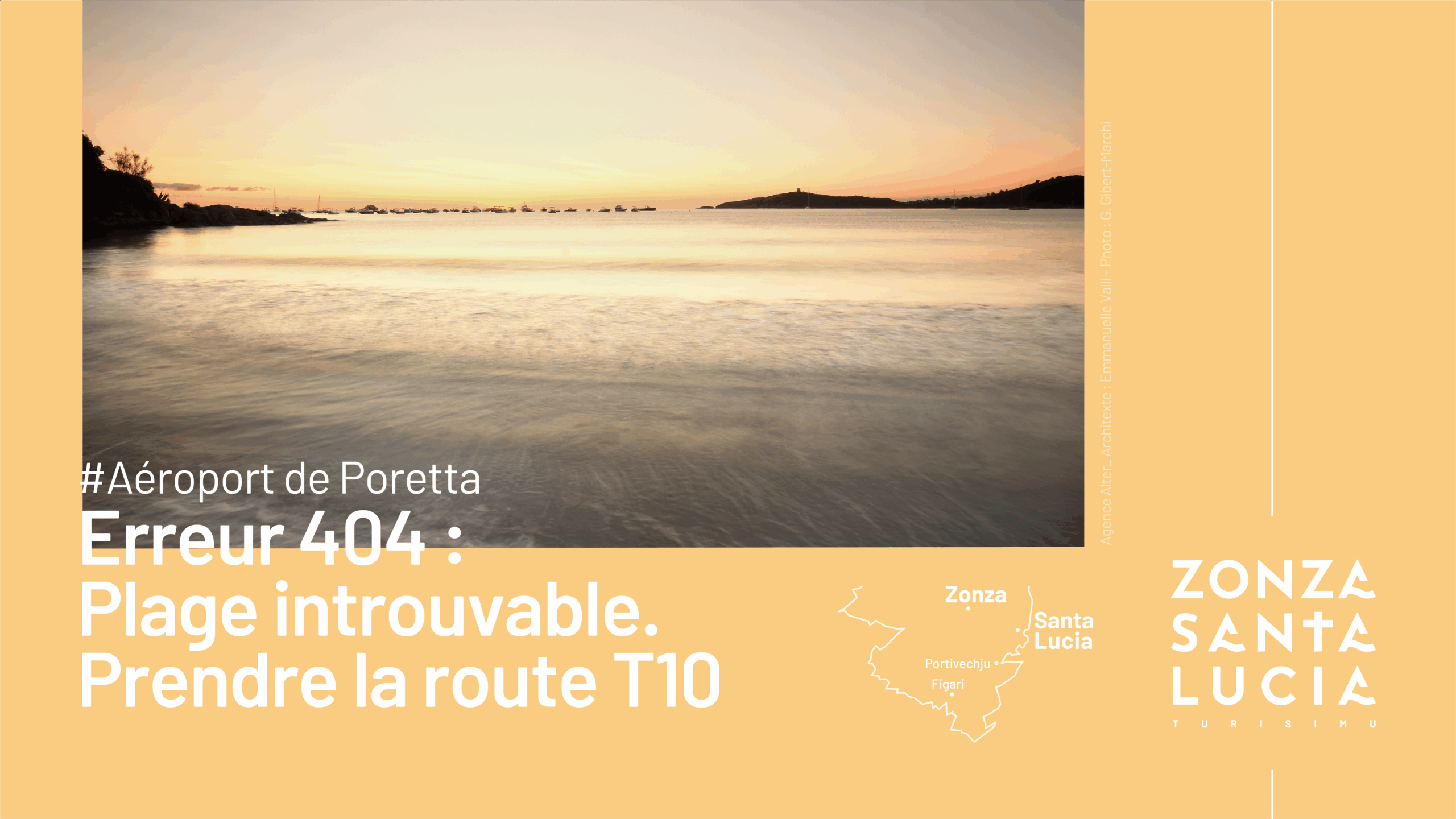

Pour l’heure, à partir du 7 décembre 2025, l’ouvrage sera en vente ici ou à l’Office du Tourisme de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.

Commande : Portrait de territoire – mise en valeur du patrimoine (im)matériel

Client : Commune + Office du Tourisme de Zonza Santa Lucia di Portivechju

Année : 2025

Graphisme et mise en page : Graphéine