Cet article est extrait d’une intervention que j’ai eu l’occasion de faire, dans le cadre de la rencontre Arborescences : des écritures et médiations du Vivant, organisée par l’agence Graphéine, dans leurs nouveaux locaux lyonnais, le 16 avril 2024.

Vous pouvez également l’écouter en vous promenant au milieu des arbres, juste ici :

Dans le documentaire « Des hêtres à la cime », on peut suivre Marion Afriat, Klervi Blanchard et Angélique Boucé, pendant 5 semaines dans les Pyrénées, où elles ont exploré comment vivre en harmonie avec le Vivant face aux défis écologiques actuels.

Là-bas, elles ont rencontré Jean-Paul, Sarah et Diane, qu’elles ont emmenés avec elles dans leur ascension des cimes. Tous 3 sont engagés dans une approche différente pour prendre soin du Vivant : réparer, préserver et anticiper.

Leurs passions inspirent les autrices et nous inspirent aussi, à repenser notre relation au Vivant, en soulignant l’importance du collectif dans la création d’un avenir durable où l’humanité coexisterait harmonieusement dans le Vivant auquel elle appartient.

Dess(e)ins du Vivant

Quant à Gilles Rabiot, qui expose ses œuvres à l’occasion de cette rencontre, les arbres, c’est un peu l’histoire de sa vie : de sa vie de famille, parce que dans son arbre généalogique, son père, et son grand-père avant lui, étaient ébénistes. De sa vie professionnelle aussi, puisqu’il ne changera pas de branche et la dédiera à la création et la fabrication de mobilier contemporain. Puis, de sa vie d’artiste, dans laquelle il consacre davantage de temps, depuis la retraite, à dessiner les arbres dans leurs moindres détails. Autant dire, qu’il a passé sa vie avec les arbres : quand il créait des meubles en bois, ce sont des arbres morts qui lui permettaient de gagner sa vie, c’est pourquoi aujourd’hui, reconnaissant, il leur rend hommage en immortalisant des arbres bien vivants.

Ce qui va nous intéresser aujourd’hui à travers les écritures en présence – scénaristique et audiovisuelle, pour Marion et Klervi, puis graphique, pour Gilles et Graphéine, ce sont les différentes manières de chacun.e d’aborder le Vivant.

L’objectif sera ici d’interroger les représentations que génèrent ces narrations du Vivant dans nos inconscients collectifs. En somme, il s’agira de questionner comment on construit et comment on s’inscrit dans ces nouveaux récits. Comment on écrit le Vivant et comment ces récits nous façonnent en retour.

Les maux du Vivant

Dans un premier temps, arrêtons-nous un instant sur les mots qu’on a coutume d’entendre quand on parle du Vivant : on évoque souvent la nécessité de “conserver” (“conservatoire”, “réserve”), de “prévenir” les disparitions d’espèces, de “préserver” la biodiversité, de “protéger”, de “sauvegarder”, etc. Comme si on décrivait un vivant qui n’en finissait plus de mourir, en quelque sorte.

D’une façon qui pourrait sembler sans doute assez provocante, cette terminologie me renvoie à l’image d’une mise sous cloche de la nature pour la préserver, derrière une vitre, derrière des barrières, derrière des limites où on ne pourrait plus la toucher sous peine de l’altérer et de la faire courir à sa perte. Un peu comme si il fallait s’empresser de patrimonialiser, de sanctuariser cette essence vitale et fragile, de la muséographier, avant sa mort annoncée. Mais alors, est-ce qu’il ne serait pas plus juste de parler de nature morte ? Évidemment, on sait bien que ce n’est pas aussi simpliste et cynique que je m’amuse à le dire, mais c’est tout de même intéressant à questionner, il me semble.

Existence ou vie ?

Parce que si ce qui n’évolue plus est ce qui est mort, il faudrait distinguer “existence” et “vie ». Il faut dire que, souvent, ce que l’on conserve existe, mais n’est plus vivant. Comme les sardines ou les corps dans le formol, par exemple. Ou, plus sérieusement : les langues mortes comme le latin existent (par opposition aux langues vivantes) et possèdent leur utilité ; alors que d’autres disparaissent tout simplement, elles et toutes les richesses de leurs imaginaires, avec le dernier locuteur.

Puis, au risque d’énoncer un truisme, vivre, c’est toujours mourir un peu, dit-on. Alors, autre lapalissade, est-ce que la nature-même du vivant, n’est pas justement de mourir ? Comment prendre soin du Vivant si on a une représentation erronée de la nature ?

Les mots et les représentations qu’ils induisent sont fondamentaux, parce que considérer le Vivant comme figé, par exemple, c’est penser que le monde n’est pas en train de changer. Et s’il est vrai que l’idée de la perte et de la disparition peuvent être effrayantes et anxiogènes, le conservatisme semble lui dénoter une peur du changement.

Nostalgie : l’impossible retour

À ce propos, revenons un instant sur d’autres choix sémantiques et lexicaux pour parler du Vivant, avec les mots en re-, comme dans re-vival : “Réparer”, “revitaliser”, “réintroduire”, “réinventer”, “retrouver” l’harmonie, “repenser” [repanser ?], etc.

Est-ce que ce n’est pas un peu étrange de penser dans la répétition ou le retour à un état antérieur ?

Puisque ce qui est Vivant ne peut pas retourner à son état d’origine, une fois mort, envisager l’avenir à travers le retour en arrière, n’est-ce pas un peu antinomique ?

C’est comme si on mettait du sirop de grenadine dans l’eau et qu’on espérait pouvoir retrouver l’eau dans son état initial : eh bien, c’est impossible, parce que la pagaille générée par le nouvel élément est irréversible (le gros mot pour expliquer ce phénomène est le principe d’entropie).

L’évolution

En outre, si on se réfère à la théorie de l’évolution de Charles Darwin, dans une vision circulaire du Temps et du Vivant, le Vivant ne devrait pas disparaître mais se recomposer à partir des espèces qui se seront le mieux adaptées.

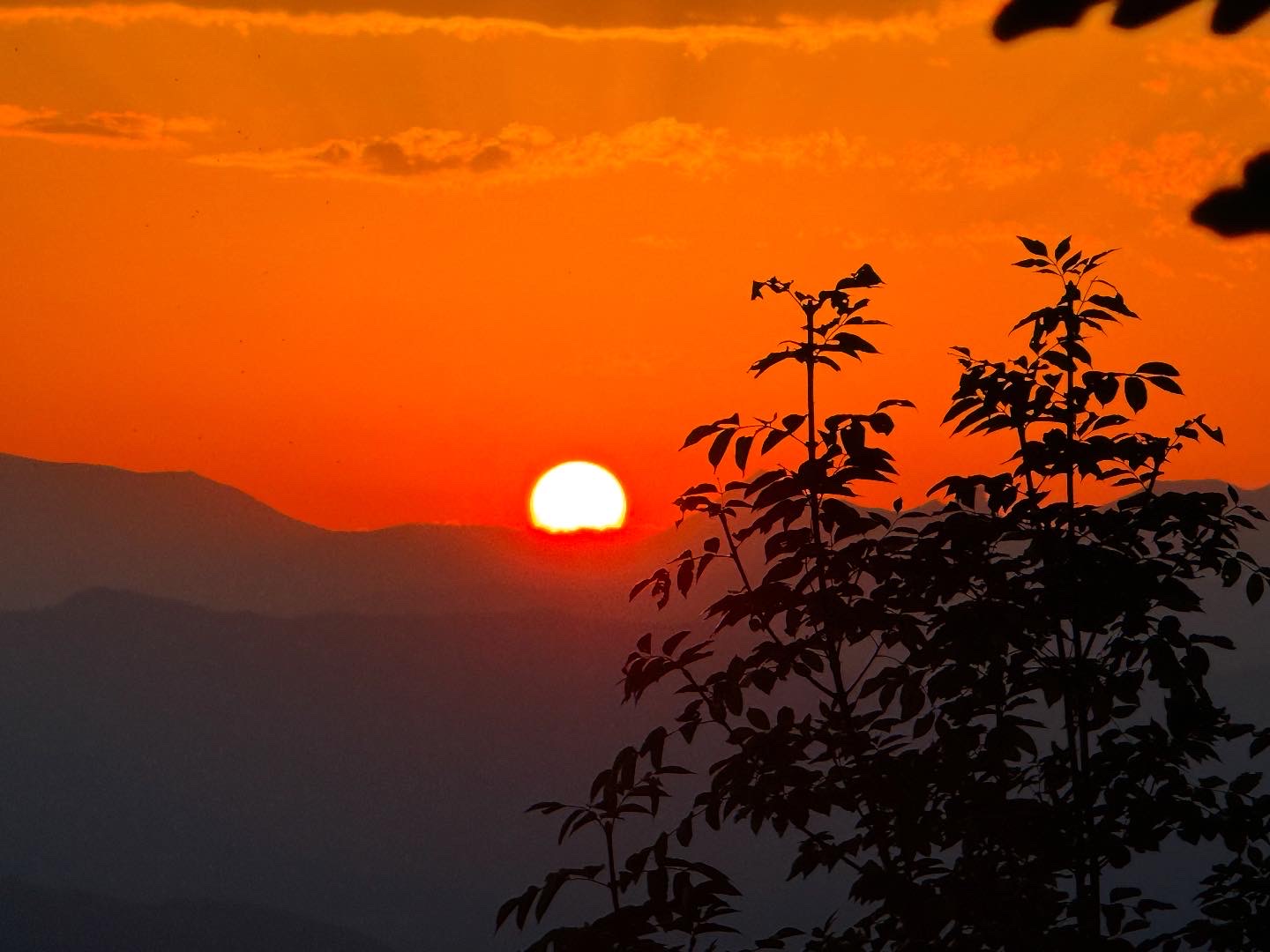

Après tout, après l’extinction des dinosaures, il y a 66 millions d’années, la vie a poursuivi son cours, sur Terre. Dans la forêt de la Massane, un arbre meurt et son absence laisse désormais passer le soleil, qui permet à une diversité d’autres hêtres d‘éclore, comme on le voit dans le documentaire .

Oui, MAIS quand même… lorsque des espèces disparaissent à force de les transformer en manteaux de fourrure et autres produits destinés à satisfaire nos compulsions consuméristes et à faire déborder nos déchets, quelles sont les conséquences de cette réduction de la diversité, notamment sur les imaginaires ?

La biodiversité se dégrade quantitativement et qualitativement, tandis que nous perdons l’habitude de prêter attention à sa présence. Nos printemps sont de plus en plus silencieux, notamment en zone urbaine. En 30 ans, 30% des oiseaux ont ainsi disparu des villes et des campagnes françaises. On parle de la « 6ème extinction de masse du vivant ». La première à être provoquée par une seule espèce : l’humain. Et ce, à un rythme extrêmement fulgurant. Du jamais vu.

Anthropocentré.e.s ?

Ce n’est sans doute pas pour rien si l’Anthropocène a été popularisée à la fin du XXe siècle, soulignant l’importance de l’humain comme principale force de changement dans notre ère géologique.

Quant à l’anthropocentrisme, il est particulièrement observable dans la culture occidentale au travers de son ontologie naturaliste, où l’humain s’est longtemps considéré comme différent de – voire supérieur à – la Nature, du fait de sa cognition – cogito ergo sum cartésien – construisant ainsi un mur entre vivant humain et vivant non-humain. En réalité, il semble qu’on continue majoritairement de se percevoir comme étant très séparés des autres vivants, dans ce dualisme qui oppose Nature et Culture.

Sans parler de l’ego-centrisme qui fait que, parfois, on manque même d’empathie pour nos semblables, en les exploitant pour accroître la productivité et la rentabilité dans le travail, en faisant fi de leur santé. Alors, le Vivant se situe encore à un tout autre niveau d’empathie, n’est-ce pas ?

Et puis, est-ce que notre façon très humaine de s’agiter et de vouloir intervenir tout le temps, partout, même si c’est pour bien faire, ne fait pas un peu de nous l’espèce de la toute-puissance ? Comme si on cherchait toujours à maîtriser le Vivant auquel on appartient. On essaie de réintroduire des bouquetins, des milans, on plante des arbres par-ci par-là, etc. Mais « agir », c’est forcément avoir un impact sur un système qui n’est pas figé, en ignorant les conséquences qu’on génère sur son évolution. Alors que dans ce cas, il faudrait peut-être seulement « laisser faire ».

Le temps (du) capital

Désormais, on est clairement à l’ère de la Capitalocène. Entre aliénation et accélération, là où la vitesse de la modernité et le changement perpétuel entraînent un sentiment de perte de connexion avec le monde sensible, où les individus se sentent étrangers les uns aux autres, voire détachés de leur environnement ou d’eux-mêmes. L’accélération sociale, technologique et économique contribue à cette aliénation en rendant difficile pour les individus le fait de vivre en harmonie avec leur environnement.

On veut tout, tout de suite et aucune frustration. On est accrocs aux shoots de dopamine et à la satisfaction immédiate de besoins sans cesse renouvelés. Gilles raconte qu’il a passé sa vie à répéter à ses clients pressés que les arbres avaient mis 80 à 100 ans pour pousser, alors que les meubles qu’il devait leur livrer n’étaient plus à un jour près pour s’installer chez eux !

Par opposition à cette frénésie de la société de consommation et au très humain culte de la performance, l’« otium » – ou le loisir fécond – représente une vraie alternative :

Gilles s’ancre dans un temps long pour dessiner les arbres. Et c’est aussi dans cette temporalité parallèle que peut avoir lieu l’immersion introspective de 5 semaines de Klervi, Marion et Angélique, dans les Pyrénées. Loin du tumulte.

Leurs postures sont en quelque sorte des invitations à penser et habiter autrement. Dans un temps plus naturel, à un rythme plus lent.

En outre, la pandémie de Covid a démontré qu’on était tout à fait en capacité de ralentir et que toute urgence pouvait devenir très relative.

Où est le sens(ible) ?

À ce propos dans Exercices d’observation, Nicolas Nova nous invite lui aussi à retrouver l’art presque perdu de remarquer, de rafraîchir le regard et à cultiver une sensibilité au monde, aux êtres et aux choses qui le composent. Parce qu’observer c’est ralentir, dit-il.

Travailler son attention perceptive au monde, ça s’apprend et ça se cultive, selon lui. Il propose de devenir explorateur de l’« infra-ordinaire ». Et c’est vrai que dans nos vies frénétiques, on oublie parfois d’apprécier cette beauté du quotidien.

Alors qu’est-ce qu’on va bien pouvoir inventer de nouveau sous le soleil, pour cesser de tout abîmer comme on le fait ? Est-ce qu’on cherchera à trouver le bonheur dans ce qu’on possède déjà ? D’ailleurs, plutôt dans un rapport de non-possession et de non-appropriation. Est-ce qu’on devra rêver plus proche ? On devra, en tout cas, apprendre à transformer et repositionner nos regards. Mais, comment faire ?

Nouveaux imaginaires

Tout ça suppose la création de nouveaux imaginaires et de nouveaux référentiels et ce sont ces nouvelles écritures que l’on a tenté d’interroger plus en détail, avec nos 3 invités. Parce qu’habiter le vivant de façon responsable c’est anticiper pour transmettre un futur habitable aux générations à venir et ça passe aussi par l’évolution des imaginaires et par le fait de changer nos système de représentations.

Raconter des histoires moins manichéennes et plus complexes, où il serait question de symbioses plutôt que d’opposition : sortir des forêts dangereuses avec le méchant loup, par exemple.

Puis, on parle souvent des « crises », comme quelque chose de très négatif qui sort de l’ordinaire, mais le changement qu’elles portent est intrinsèque à l’évolution et au vivant. Ce qui signifie qu’en fait habiter le monde pourrait être d’intégrer sereinement ces crises et toutes les formes de transitions inhérentes à la vie.

Sans que, pour autant, le fait de s’adapter devienne un prétexte à l’immobilisme des gouvernants pour maintenir le système néolibéral actuel et ses conséquences désastreuses, bien sûr.

On échangeait il y a peu avec Yves-Armel Martin, un collègue du Bureau des Possibles, qui nous parlait du projet « Communes coutumes de la vie qui vient », de Marie-Noëline Viguié, et de l’intérêt d’inventer de nouveaux rituels festifs pour rassembler le collectif dans le vivre ensemble : de célébrer la « fête des tentures », par temps caniculaires ou la « fête des bougies », durant les potentielles pénuries d’électricité, par exemple.

Ça n’a pas grand-chose à voir directement avec le Vivant, mais ça donne à réfléchir sur la manière de construire de nouveaux récits pour habiter de façon moins anxiogène les transitions qui nous attendent.

Cela rejoint le sujet de cette rencontre et quiconque était présent et produit des identités visuelles, des stratégies de communication, des documentaires, des images et des narrations de manière générale, aura eu l’occasion de s’interroger et de nourrir la discussion sur les conséquences, sur les imaginaires, des signes que l’on produit et que l’on dissémine dans la société, sans toujours en mesurer l’impact.

Un UI/UX designer qui travaille sur l’expérience utilisateur, par exemple, base et centre son approche sur l’humain mais, souvent, il ne prend pas en compte le vivant ; ce qui a pour effet de d’isoler l’humain du reste de son environnement.

Conclusion

Perspectives

En somme, si l’on ne change pas les récits et, par extension, les représentations, il y a fort à penser que nous n’habiterons pas le changement mais que nous le subirons, tôt ou tard.

Pour finir, voici les questions autour de notre thème macro sur lesquelles on a pris le temps d’échanger, avec les invités et le public :

Comment fait-on pour maintenir un futur habitable sans sanctuariser la nature, au point de ne plus oser l’habiter ? Comment on pourrait prendre soin du Vivant en ayant l’image d’une nature figée ?

Comment changer les représentations autour du Vivant à travers nos écritures ? Que faites-vous, pour faire évoluer vos représentations du Vivant ?

En design, en communication, est-ce qu’on a commencé à changer nos manières d’écrire le Vivant ou est-ce qu’on est plutôt concentrés sur le niveau d’encre ou l’empreinte carbone des projets ?

Si nous n’avons – bien sûr – pas trouvé de réponses autour de ce sujet complexe, questionner ensemble ces champs de l’existant et des possibles fut – à mon sens – un moment de partage très enrichissant.